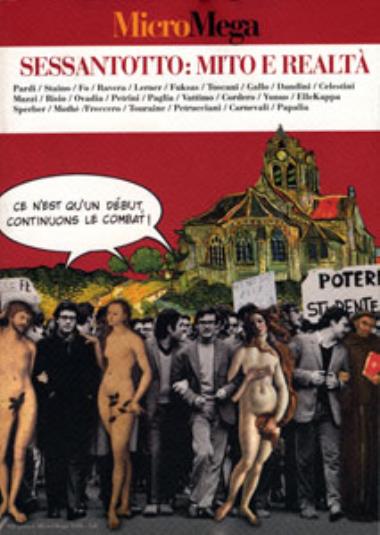

MicroMega

Il mio ‘68 di Claudio Bisio, MicroMega Gennaio 2008

Iniziamo col dire che avevo undici anni. Nel ’68, intendo. Sono del ’57: 68 meno 57 fa 11. Tanto per far vedere che la matematica la so, anche se ho fatto il liceo (scientifico per altro) nei fatidici anni ‘70 e le scuole più che frequentarle le ho occupate, come scrisse un noto critico. Undici anni quindi, l’età attuale di mia figlia anche se, sto facendo ora i conti, lei frequenta la prima media, mentre io alla sua età ero già ben inserito in seconda, essendo andato a scuola a cinque anni. Mia madre, maestra elementare, sosteneva che a quattro anni sapevo già leggere e scrivere e all’asilo mi annoiavo. Come dubitare del giudizio di una mamma? Maestra elementare, per giunta.

Quindi elementari, private ovviamente, per via di quei cinque anni non omologabili in una scuola pubblica (solo la Moratti da ministra dell’istruzione sancirà il contrario).

E per di più dalle suore, per motivi più topografici che fideistici essendo l’Istituto delle Madri Pie nello stesso isolato di casa mia. Tutto casa-scuola e catechismo, allora? Non esattamente.

Ho imparato “Bandiera rossa” dalle suore. Cantare “Avanti popolo alla riscossa” dalle ultime file del pullman che ci stava portando a visitare l’Abbazia di Chiaravalle in presenza della Madre Superiora è stato per me il primo chiaro segno di ribellione. E siamo ancora nel 1965.

Ma ecco esplodere la primavera del 1968, che mi vede in seconda media, ma con “Bandiera rossa” già ben salda nella mia playlist personale che conteneva anche Battisti e i Corvi, Drupi e i Giganti che ben presto sarebbero però stati sostituiti da Ivan Della Mea e Paolo Pietrangeli, Giovanna Marini e alcuni Canti delle Mondine.

Per me furono galeotti gli echi del Maggio francese e una professoressa di italiano col figlio al liceo Parini che ci aggiornava quotidianamente sullo “scandalo” della “Zanzara”, un giornalino scolastico che si era permesso di pubblicare un’inchiesta sul sesso tra i giovani. E un compagno di classe ripetente, quindi notevolmente più grande di me, che mi regalò il libretto rosso di Mao tse tung (che con gli anni non perderà solo carisma e smalto, ma pure il nome… tuttora non posso leggere “Maozedong” senza avere un brivido che mi corre lungo la schiena) e mi invitò un sabato pomeriggio all’Università Statale di via Festa del Perdono ad ascoltare il comizio di un certo Mario Capanna che arringava le masse (così si diceva allora, masse popolari) sulla guerra in Vietnam.

Ebbene sì, la prima volta che ho messo piede in una università è stato per ascoltare Capanna, lo ammetto.

Ma il punto di non ritorno del mio definirmi “impegnato” e “alternativo” è stato quando fui espulso per avere i capelli troppo lunghi. Lo so, oggi pensando al mio cranio implume fa ridere, ma è andata veramente così. Un regolamento di istituto redatto da un preside fascistoide prevedeva che i ragazzi dovessero portare la sfumatura alta (il ciuffo lungo sulla fronte era permesso, ma dietro la nuca no, si doveva essere ben rasati), le ragazze dovessero avere le gonne sempre sotto il ginocchio e nessuna coppia di studenti doveva farsi vedere dentro le mura scolastiche mano nella mano.

Quest’ultimo non era un divieto legato a motivi di decoro sessuale. Era piuttosto indirizzato alle ragazzine che erano solite viaggiare con i libri sottobraccio (di zainetti neanche l’ombra) e la mano ben stretta in quella dell’amichetta del cuore.

Strano divieto comunque.

Non potersi dare la mano nel corridoio durante l’intervallo. Noi la interpretammo subito come una paura da parte del “potere” di vedere i giovani fraternizzare troppo. Divide et impera, insomma.

Più avrebbe vinto l’individualismo tra i ragazzi e più sarebbe stato sconfitto il collettivismo tra i futuri adulti. Analisi molto spicciola, quasi banale. Ma a ripensarci forse conteneva qualche verità. Anni dopo scrissi un libro il cui titolo fu poco capito da chiunque, editore compreso, ed era: “Prima comunella, poi comunismo”. Ecco, forse era davvero così, non ci permettevano di fare comunella per paura del comunismo…

Comunque io mi beccai i miei bei tre giorni di sospensione con conseguente sette in condotta nella pagella successiva per aver trascurato il barbiere.

Questo è il mio ricordo sul 1968 propriamente detto, ma quando si parla di Movimento del ‘68, spesso si parla del ‘69, dell’autunno caldo, di Piazza Fontana e degli anni seguenti e allora lì i ricordi si fanno più vivi, partecipati.

Non più medie inferiori, ma liceo. Il mitico (almeno per me) liceo scientifico “Luigi Cremona”, di Milano ovviamente, zona Affori-Bovisa-Comasina, pochi fighetti tanto per capirci.

Il mio primo approccio alla vita pubblica, la mia prima identificazione politica, è stata l’anarchia. “Ma è un’utopia!” ci obbiettavano quasi tutti... “Ma è proprio quello il suo bello” pensavo io. Mi ricordavo le parole di Jim Morrison: “Non accontentarti dell’orizzonte, cerca l’infinito”.

Chi non ha utopie non ha sogni, chi non ha sogni non vive, sopravvive, pensavo. Di realpolitik si può anche morire, lentamente per giunta. E per un giovane, ultima citazione lo giuro, è meglio bruciare subito che spegnersi lentamente.

Detto, fatto.

Contatto uno dei pochi anarchici della scuola che vestiva anche da anarchico... in mezzo a tanti eskimo e anfibi, lui girava con un mantello nero, la barba lunga e un cappello a larga tesa. Nero, ovviamente. Pareva di essere nell’Ottocento (quel ragazzo, tra l’altro, diventerà un ottimo insegnante steineriano e alcuni decenni dopo avrà tra i suoi alunni un certo Luigi Berlusconi. Casualità? Sfortuna? Nemesi storica?).

Ci vedete una mattina poco dopo l’alba, io e lui volantinare davanti alla Face Standard ad operai che nel freddo del mattino invernale ci guardano a dir poco perplessi? Questa scena, occorre ammetterlo, ha qualcosa che sta tra il romantico e il ridicolo. Io allora vidi più il ridicolo del romantico e mi concentrai quindi sulla scuola, la mia scuola, con i “piccoli” problemi del caro libri, dei contenuti nozionistici, dei programmi scollati dalla bruciante attualità. Beh, non ho mai studiato tanto in vita mia come in quegli anni di liceo dove, durante le occupazioni, si organizzavano gruppi di studio, lavori interdisciplinari... Eravamo persino riusciti a rivoluzionare prossemicamente la classe: non più file di banchi per due che guardavano il prof ma banchi disposti a ferro di cavallo, per vederci tutti in faccia e, se si lavorava in gruppo, uniti a gruppi di quattro.

Eravamo anche così poco formali o schematici che quando intuimmo che un certo insegnante di religione, il plurilaureato Don Gualberto Gualerni tanto per non fare nomi, teneva dei corsi monografici di economia tra le due guerre in un’altra sezione ottimizzando al massimo la sua miserella ora settimanale, non esitammo a bigiare alcune noiose e inutili lezioni della nostra classe per seguire a bocca aperta le sue indimenticabili lezioni. E pensare che tutto questo è accaduto negli anni Settanta, che saranno poi chiamati anni di piombo (purtroppo giustamente a causa di ultraminoranze assurdamente e inutilmente violente ed eversive).

Per me invece, sono stati gli anni della cultura, dello studio, del confronto, dell’impegno senza maiuscole o virgolette. Durante un’occupazione riuscii a portare Dario Fo in aula magna a tenerci una lezione su Cielo d’Alcamo e la sua Rosa fresca aulentissima che praticamente fu un’anteprima di Mistero Buffo (gratis per giunta). Ecco, per me il Nobel se l’è meritato fin da quella mattina, davanti a seicento studenti prima rumorosi e scettici, poi sempre più attenti, divertiti e interessati.

Anni dopo (pochi per altro) ebbi l’occasione, e la fortuna, di assistere a prove aperte di suoi spettacoli invitato assieme ai Comitati Unitari di Base di cui facevo parte: Morte accidentale di un anarchico, Storia di una tigre e altre storie, Morte e resurrezione di un pupazzo... ed è stato lì che ho deciso che avrei provato a cimentarmi con quell’arte.

Quarant’anni dopo sono ancora qui, a lottare per un senso, un senso delle cose che si fanno del perché le si fa, del come le si fa. E quel senso altro non può essere se non, di volta in volta: la bellezza, l’amore, la poesia, l’armonia.

Tutte utopie, non meno irraggiungibili dell’anarchia.

“Una carta del mondo che non contiene il Paese dell'Utopia non è degna nemmeno di uno sguardo, perché non contempla il solo Paese al quale l'Umanità approda di continuo. E quando vi getta l'àncora, la vedetta scorge un Paese migliore e l'Umanità di nuovo fa vela”.

Tanto per citare anche Oscar Wilde e smentirmi ancora una volta...